李紳其人,你或許沒有聽過,但他的詩文卻常被人掛在嘴邊——

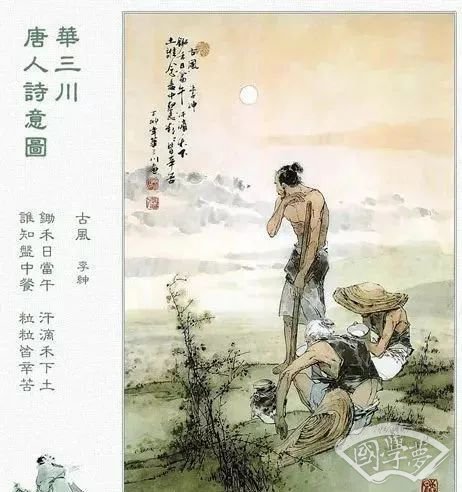

《憫農》

鋤禾日當午,汗滴禾下土。

誰知盤中餐,粒粒皆辛苦。

寫下《憫農》的時候,這位來自安徽亳州的詩人才27歲,剛剛進士及第,可正是一生中最風光、最快樂的時候。

那么,出身于官宦世家的李紳,為什么能寫出如此悲天憫人的詩句呢?

登臺少年,偶得千古名句

李家家世顯赫,三代為官,曾祖父李敬玄陪唐高宗讀過書,官至宰相,祖父與父親都曾擔任一方父母官。

輪到李紳時,父親卻不幸早逝,全靠母親含辛茹苦將他養大。好在,李紳爭氣,27歲就進士及第。

中進士后,李紳衣錦還鄉。不想偶遇浙江節度使李逢吉,兩人同朝為官,又都雅好詩文,于是便相約一起到亳州城東的觀稼臺游玩賦詩。

正值夏日,天氣異常酷熱。兩人同登觀稼臺,極目遠眺,只見遠處淮河岸邊,農人三三兩兩地散落在河岸邊,正頂著烈日在鋤地。

此情此景,李逢吉當即吟詩:

“何得千里朝野路,累年遷任如登臺。”

將遼闊無邊的淮北平原,比作“千里朝野路”,又將兩人的登臺舉動,附會成仕途的遷升,可謂是一句極好的詩!

年少氣盛的李紳卻不稀罕,看著烈日下耕作的勞苦大眾,想到了在家辛勞的母親,于是,吟出了千古流傳的《憫農》。

《憫農》是中國文學史上杰出的現實主義詩歌,它深刻地反映了中國封建時代農民艱苦的生存狀態,作者用此詩謳歌了勞動人民,同時也宣泄了對社會不公的憤慨。

此詩一出,李紳名聲大漲,自此樹立了自己積極正面的形象,還贏得了“憫農詩人”的美名。

千百年來,中國人一直都把他當成一個體恤農民、珍惜勞動成果的賢者來歌頌。

步入仕途,一場腐敗史

可歷史上,真實的李紳當真如此悲天憫人嗎?

不,中進士后,他歷任中書侍郎、尚書右仆射、淮南節度使等職,一直做到了唐朝宰相。

想不到,隨著官位的提升,曾經悲天憫人的詩人逐漸蛻變成了一個花天酒地、貪圖享樂的腐敗分子。

據野史記載,李紳發跡后“漸次豪奢”,一餐的耗費多達幾百貫。因為特別喜歡吃雞舌,還要求每餐一盤。

于是,為了滿足這位宰相大人的口腹之欲,每日都要捉活雞300多只,后院宰殺的雞堆積如山。

此時,鋪張浪費的李紳再也沒有當日“粒粒皆辛苦”的簡樸與珍惜意識。

除了鋪張浪費外,李紳還豢養家妓。一次,劉禹錫應邀參加李紳家的宴會,在宴會現場,李紳讓一個貌美如仙的家妓給他陪酒。

酒酣之下,劉禹錫竟看中了這位陪酒的美女,于是當場揮毫寫下艷詩《贈李司空妓》:

高髻云鬟宮樣妝,春風一曲杜韋娘。

司空見慣渾閑事,斷盡蘇州刺史腸。

詩中,李司空即李紳。

此外,還有一些事成功讓李紳被扣上了無情無義、人品低劣的帽子。

根據《云溪友議》中記載,李紳發跡之前,經常到一個叫李元將的人家中做客,每次見面,李紳都稱他為“叔叔”。

后來,李紳發跡,李元將想要巴結他,竟主動降低輩分,稱自己為“弟”、為“侄”,李紳都不滿意,直到李元將稱自己為孫子,李紳才勉強接受。

還有一個姓崔的巡官,本與李紳有同科進士之誼,有一次特地來拜訪他,剛在旅館住下,家仆與一個市民發生爭斗。

得知是宣州館驛崔巡官的仆人,李紳竟將那仆人和市民都處以極刑,并下令把崔巡官抓來,說:“你我也算舊識,既然來到這里,為何不來拜見?”

崔巡官連忙叩頭謝罪,可李紳還是把他綁起來,打了20杖,他被嚇得面如死灰,甚至不敢大哭一聲。

當時人們議論紛紛:李紳的族叔反過來做了他的孫子,李紳的友人成了被他流放的囚犯。

甚至為了自己的仕途,李紳可以不顧百姓死活。據說有一年天大旱,不久在他的轄區發生了蝗災。

為了不影響仕途,在向上奏報時,李紳竟隱瞞災情,說蝗蟲進入了他管轄的地域,但卻不吃禾苗。

如此荒謬的話,不過是為了營造近似祥瑞的假象討皇帝的歡心。

關于這一點,前外交部部長李肇星還曾在文章中寫道:

(李紳)隨著官階不斷上升,他不再注重節約糧食,甚至逐漸腐化起來……

由于脫離群眾、直接參與剝削群眾和爭權奪利,他再也寫不出純樸善良的佳篇了。

身敗名裂,禍及子孫

在正史中,李紳也是有污點的,他最大的污點就是晚年經手的“吳湘案”。

唐武宗會昌五年(845年),74歲高齡的李紳出任淮南節度使。此時,揚州江都縣尉吳湘被人舉報貪污公款、強娶民女。

李紳接報后竟立即將吳湘逮捕下獄,判以死刑。

但此案上報到朝廷后,有諫官懷疑其中有冤情,朝廷便派遣御史前往揚州復查。

經調查后發現,吳湘貪贓屬實,但款項不多,強娶民女之事卻并不存在,所以罪不至死。

有確鑿證據在前,本來應該重新審理案件。

可李紳不聽,偏偏一意孤行,最終將吳湘推上了斷頭臺。

盡管吳湘成了刀下冤魂,李紳也沒能落得好下場。

兩年后,“吳湘案”得到平反。按照唐朝的規定,酷吏即使死掉也要剝奪爵位,子孫不得做官。

因此,李紳受到了“削紳三官,子孫不得仕”的處罰,酷吏李紳,最終身敗名裂,禍及子孫。

可以肯定,青年時代,吟誦出《憫農》的詩人是一個有著理想抱負的才子。

他關心民生疾苦,對社稷蒼生有著一份擔當。

可惜的是,最終在官場的大染缸中,他沒能抵擋住形形色色的誘惑,最終淪落成了自己眼中、筆下無恥的“墮落者”。

實際上,古往今來,如此人物多不勝數。

他們或許初心不壞,但卻在權力的漩渦中迷失了本性,最終害人害己。

李紳一事,亦值得我們深思。

它時刻警惕如今的當權者,在物欲橫流的官場中,也要時刻保持清醒,做一個善始善終,為人民所謳歌的好官。

關鍵詞:古詩詞