當你走進一座古剎禪院

飛檐翹角 古韻悠長

佛像莊嚴 香火繚繞

除此之外,你還會留意到什么?

從寺院山門到殿堂回廊

常常都有很多對聯牌匾

這些對聯語言簡練、思想深邃

讀來如春風潤物,又似當頭棒喝

如果能靜下心來品讀揣摩

往往可以“一語點醒夢中人”

這里挑選了十幅通俗易懂的佛門對聯

與您分享

身體要休息,心也是如此。寺院不僅是禮佛祈福的地方,更是暫時脫開平日紅塵俗事的困擾,借這個環境清凈內心的機會。既然走進寺院山門,就請放下是非得失與兒女瑣事,提起正念,懷一顆善心、一顆清凈心,去感覺、去領悟。

有句俗話叫“臨時抱佛腳”,與朋友交往都不能有事相求才登門,去寺院更是如此。因為,真正的順利和福氣不是求來的,而是自己修來的。常去寺院坐坐,常在佛前懺悔,常用佛法對照,總是多多益善。

起源于古印度的佛教,之所以能在中華大地流傳千年,一個重要的原因在于對世人的勸善教化。”諸惡莫作、眾善奉行”,若世人都能奉行這八個字,當下即是凈土。

雖然觀世音菩薩大慈大悲,曾經發愿對眾生“有求必應”,但佛經中亦云,“有求皆苦,無求乃樂”。如同漁夫與金魚的故事,人們的愿望總是一個接著一個,懂得知足常樂,懂得激流勇退,都是需要智慧的。

如果你曾駐足在大雄寶殿外,聆聽過悠揚的梵鐘和僧人的梵唄,那一刻內心必定也有過震動和共鳴。鐘聲和佛號聲,能給人帶來一種安靜的力量,如同一杯渾濁的水沉淀下來,你才能更看得清楚自己的內心。

世間一切功名利祿、榮辱興衰,都如夢幻泡影。無論一個人有多顯赫,終有作古的那一天。面對物質世界,面我人我是非,一定要看破看透,不要癡迷于紙醉金迷的幻想,不要陷入無謂的紛爭。世上有什么值得看不開、放不下的呢?

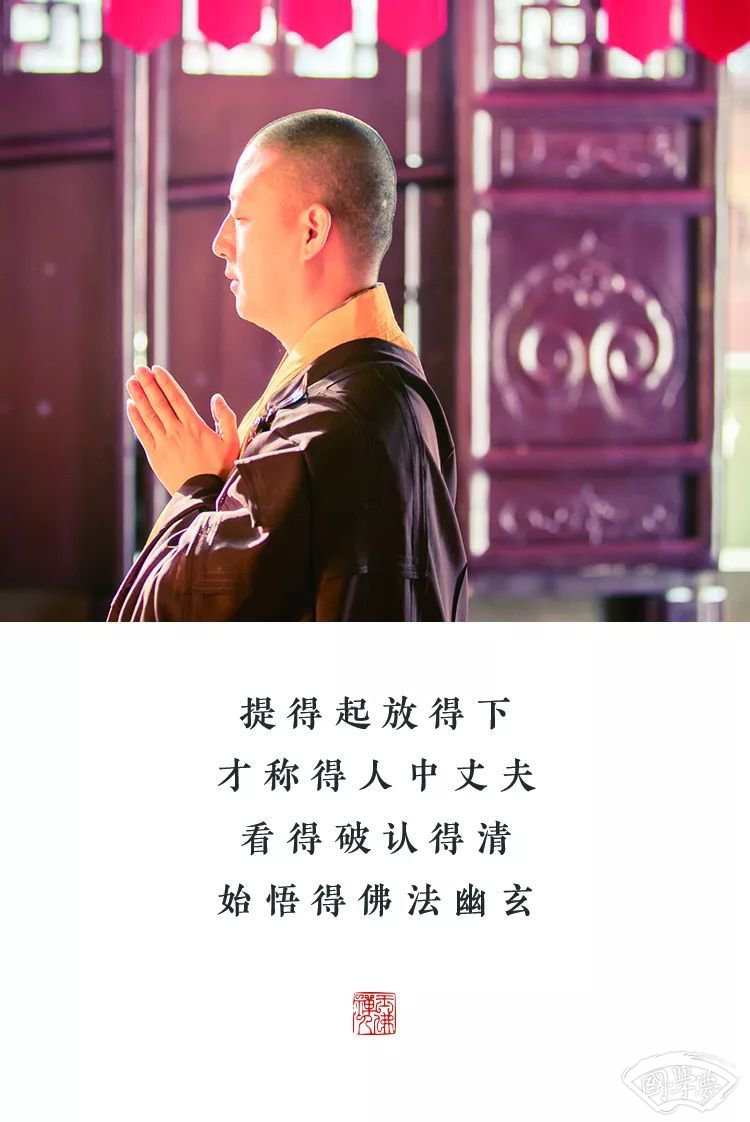

“提得起,放得下”,才是大丈夫。責任要能提得起,盡了責任之后,至于那個結果就要放得下,工作、家庭都是如此。“看得破,認得清”,才是修行人。生不帶來死不帶去,確實沒必要牢牢抓著什么不放,但每一天都有每一天的意義。真正明白了這些,做事心不累。

《六祖壇經》中說,“佛法在世間,不離世間覺,離世覓菩提,恰如求兔角”。佛法不是遠離人間,每日談玄說空。修得好不好,只坐在蒲團上是不夠的,而是在日常的待人接物、一言一行之中,更能看出真功夫。

隨緣行善,做完就放下,不要再想著我做了多少善事,這樣才能隨緣消舊業。而智慧是來自于覺悟,而覺悟是每個人內心本自具足的,不是從外面求來的,但因為被貪嗔癡和無明煩惱遮蔽,需要通過修行讓這顆蒙塵的明珠重放光輝。

心大了,事就小了。人的很多煩惱,往往是因為自己沒有想開。多到寺院或大自然里走一走,看這佛殿樓閣歷經百年千年,昔日重鎮已變黃沙一捧,想想來來往往多少過客,如今又在何方?看得多了,你的心就變大了。

關鍵詞:國學智慧