可憐夜半虛前席,不問(wèn)蒼生問(wèn)鬼神。

[譯文] 可惜的是——雖然談到三更半夜,竟是白白的向前移席,因?yàn)樗麊?wèn)的并不是天下百姓,而只不過(guò)是鬼鬼神神!

[出自] 李商隱 《賈生》

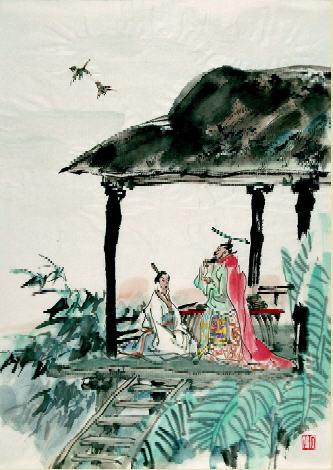

賈生

李商隱

宣室求賢訪逐臣,賈生才調(diào)更無(wú)倫。

可憐夜半虛前席,不問(wèn)蒼生問(wèn)鬼神。

【詩(shī)文解釋】

文帝訪求賢才,詔見放逐之臣,賈生才氣高,沒(méi)有人能和他相比。可惜文帝半夜移動(dòng)坐席聽講,不問(wèn)百姓生機(jī)只問(wèn)起鬼神的事。

譯文1:

漢文帝為了求賢,曾在未央宮前的正室里召見被逐之臣,論那賈誼的才華和格調(diào)確實(shí)是十分脫俗超群。可惜的是——雖然談到三更半夜,竟是白白的向前移席,因?yàn)樗麊?wèn)的并不是天下百姓,而只不過(guò)是鬼鬼神神!

譯文2:

漢文帝為求賢在宣室召見被放逐的賈誼,賈生的才能在天下可以說(shuō)是蓋世絕倫。奇怪的是談到半夜時(shí),文帝將身子移向前去,問(wèn)的不是天下百姓的事,而是有關(guān)鬼神。

賈誼貶長(zhǎng)沙一事,常被后來(lái)的文人用以抒寫懷才不遇之悲,李商隱在《安定城樓》中就曾以賈誼寄懷。但是,在這首詩(shī)里,詩(shī)人獨(dú)辟蹊徑,從一個(gè)新的角度來(lái)抒發(fā)對(duì)歷史人物的感慨。

句 解

宣室求賢訪逐臣,賈生才調(diào)更無(wú)倫

“宣室”即漢朝未央宮前殿的正室,這里用來(lái)指代漢文帝。“逐臣”,指被貶斥在外的官員,這里代指剛從長(zhǎng)沙召回的賈誼。當(dāng)年,賈誼字字懇切地上書指斥漢王朝的種種弊病,引來(lái)的卻是權(quán)貴的切齒痛恨,他被貶官至長(zhǎng)沙。那時(shí)候,他以為自己會(huì)病死在那里。不過(guò),漢文帝后來(lái)還是想起了他,將其召回長(zhǎng)安。在未央宮的宣室,君臣暢談,夜半方罷,漢文帝對(duì)賈誼的才華欽佩無(wú)比,甚至發(fā)出感嘆:“吾久不見賈生,自以為過(guò)之,今不及也。”

“才調(diào)”,包括才能與風(fēng)姿。“無(wú)倫”,無(wú)人能比。一個(gè)“更”字,突出賈誼的卓爾不群。由“求”,到“訪”,到贊,表現(xiàn)出漢文帝對(duì)賈誼的格外器重。這不僅是寫賈誼的出眾不凡,也是寫漢文帝的愛才,看樣子真是求賢若渴,虛懷若谷啊!如果不看下文,我們會(huì)以為李商隱描繪的是一副明主求賢、君臣際會(huì)的美好圖景,以為賈誼終于能夠得到重用了。

可憐夜半虛前席,不問(wèn)蒼生問(wèn)鬼神

可嘆啊,漢文帝與賈誼談到深夜,身體還不斷地往前靠,原來(lái)問(wèn)的不是天下蒼生的治國(guó)大計(jì),而是在求神問(wèn)鬼。

古人席地而坐,雙膝跪下,臀部靠在腳跟上。“前席”,就是說(shuō)漢文帝聽得非常投入,以至于不知不覺(jué)地向前靠。這樣一個(gè)小小的細(xì)節(jié),就把漢文帝那殷殷垂詢、認(rèn)真著迷的情態(tài)描繪得活靈活現(xiàn)。而一個(gè)“虛”字,又把那份急切、誠(chéng)懇否定得一點(diǎn)不剩。“虛”,空自、徒然的意思。雖只輕輕一點(diǎn),卻使讀者產(chǎn)生了懷疑:如此推重賢者,何以竟然成“虛”?詩(shī)人引而不發(fā),給讀者留下了懸念,詩(shī)也就顯出跌宕波折的情致。

“可憐”二字,貌似輕描淡寫,實(shí)則輕輕一帶,把全詩(shī)的情緒一下子全都打落,隱含著冷雋的嘲諷。詩(shī)人的技巧也藏在這一微妙的轉(zhuǎn)折中。果然,最后一句急轉(zhuǎn)而下,揭開謎底。原來(lái)前面的種種渲染都是在蓄聲造勢(shì),為后兩句的轉(zhuǎn)折作鋪墊。讀到這里,怎能不對(duì)平庸的帝王發(fā)出諷刺的一笑,又怎能不為賈誼感到悲哀呢?

賞析:

賈誼貶長(zhǎng)沙,久已成為詩(shī)人們抒寫不遇之感的熟濫題材。作者獨(dú)辟蹊徑,特意選取賈誼自長(zhǎng)沙召回,宣室夜對(duì)的情節(jié)作為詩(shī)材。《史記·屈賈列傳》載:

賈生征見。孝文帝方受厘(剛舉行過(guò)祭祀,接受神的福祐),坐宣室(未央宮前殿正室)。上因感鬼神事,而問(wèn)鬼神之本。賈生因具道所以然之狀。至夜半,文帝前席(在坐席上移膝靠近對(duì)方)。既罷,曰:“吾久不見賈生,自以為過(guò)之,今不及也。”

在一般封建文人心目中,這大概是值得大加渲染的君臣遇合盛事。但詩(shī)人卻獨(dú)具只眼,抓住不為人們所注意的“問(wèn)鬼神”之事,翻出了一段新警透辟、發(fā)人深省的詩(shī)的議論。

“宣室求賢訪逐臣,賈生才調(diào)更無(wú)倫。”前幅純從正面著筆,絲毫不露貶意。首句特標(biāo)“求”、“訪”(咨詢),仿佛熱烈頌揚(yáng)文帝賢意愿之切、之殷,待賢態(tài)度之誠(chéng)、之謙,所謂求賢若渴,虛懷若谷。“求賢”而至“訪逐臣”,更可見其網(wǎng)羅賢才已達(dá)到“野無(wú)遺賢”的程度。次句隱括文帝對(duì)賈誼的推服贊嘆之詞。“才調(diào)”,兼包才能風(fēng)調(diào),與“更無(wú)倫”的贊嘆配合,令人宛見賈生少年才俊、議論風(fēng)發(fā)、華采照人的精神風(fēng)貌,詩(shī)的形象感和詠嘆的情調(diào)也就自然地顯示出來(lái)。這兩句,由“求”而“訪”而贊,層層遞進(jìn),表現(xiàn)了文帝對(duì)賈生的推服器重。如果不看下文,幾乎會(huì)誤認(rèn)為這是一篇圣主求賢頌。其實(shí),這正是作者故弄狡獪之處。

第三句承、轉(zhuǎn)交錯(cuò),是全詩(shī)樞紐。承,即所謂“夜半前席”,把文帝當(dāng)時(shí)那種虛心垂詢、凝神傾聽、以至于“不自知膝之前于席”的情狀描繪得維妙維肖,使歷史陳跡變成了充滿生活氣息、鮮明可觸的畫面。這種善于選取典型細(xì)節(jié),善于“從小物寄慨”的藝術(shù)手段,正是李商隱詠史詩(shī)的絕招。通過(guò)這個(gè)生動(dòng)的細(xì)節(jié)的渲染,才把由“求”而“訪”而贊的那架“重賢”的云梯升到了最高處;而“轉(zhuǎn)”,也就在這戲劇高潮中同時(shí)開始。不過(guò),它并不露筋突骨,硬轉(zhuǎn)逆折,而是用詠嘆之筆輕輕撥轉(zhuǎn)──在“夜半虛前席”前加上可憐兩字。可憐,即可惜。不用感情色彩強(qiáng)烈的“可悲”、“可嘆”一類詞語(yǔ),只說(shuō)“可憐”,一方面是為末句── 一篇之警策預(yù)留地步;另一方面也是因?yàn)樵谶@里貌似輕描淡寫的“可憐”,比劍拔弩張的“可悲”、“可嘆”更為含蘊(yùn),更耐人尋味。仿佛給文帝留有余地,其實(shí)卻隱含著冷雋的嘲諷,可謂似輕而實(shí)重。“虛”者,空自、徒然之謂。雖只輕輕一點(diǎn),卻使讀者對(duì)文帝“夜半前席”的重賢姿態(tài)從根本上產(chǎn)生了懷疑,可謂舉重而若輕。如此推重賢者,何以竟然成“虛”?詩(shī)人引而不發(fā),給讀者留下了懸念,詩(shī)也就顯出跌宕波折的情致,而不是一瀉無(wú)余。這一句承轉(zhuǎn)交錯(cuò)的藝術(shù)處理,精煉,自然,和諧,渾然無(wú)跡。

末句方引滿而發(fā),緊承“可憐”與“虛”,射出直中鵠的的一箭──不問(wèn)蒼生問(wèn)鬼神。鄭重求賢,虛心垂詢,推重嘆服,乃至“夜半前席”,不是為了詢求治國(guó)安民之道,卻是為了“問(wèn)鬼神”的本原問(wèn)題!這究竟是什么樣的求賢,對(duì)賢者又究竟意味著什么啊!詩(shī)人仍只點(diǎn)破而不說(shuō)盡──通過(guò)“問(wèn)”與“不問(wèn)”的對(duì)照,讓讀者自己對(duì)此得出應(yīng)有的結(jié)論。辭鋒極犀利,諷刺極辛辣,感概極深沉,卻又極抑揚(yáng)吞吐之妙。由于前幾句圍繞“重賢”逐步升級(jí),節(jié)節(jié)上揚(yáng),第三句又盤馬彎弓,引而不發(fā),末句由強(qiáng)烈對(duì)照而形成的貶抑便顯得特別有力。這正是通常所謂“抬得高,摔得重”。整首詩(shī)在正反、揚(yáng)抑、輕重、隱顯、承轉(zhuǎn)等方面的藝術(shù)處理上,都蘊(yùn)含著藝術(shù)的辯證法,而其新警含蘊(yùn)、唱嘆有情的藝術(shù)風(fēng)格也就通過(guò)這一系列成功的藝術(shù)處理,逐步顯示出來(lái)。

點(diǎn)破而不說(shuō)盡,有論而無(wú)斷,并非由于內(nèi)容貧弱而故弄玄虛,而是由于含蘊(yùn)豐富,片言不足以盡意。詩(shī)有諷有慨,寓慨于諷,旨意并不單純。從諷的方面看,表面上似刺文帝,實(shí)際上詩(shī)人的主要用意并不在此。晚唐許多皇帝,大都崇佛媚道,服藥求仙,不顧民生,不任賢才,詩(shī)人矛頭所指,顯然是當(dāng)時(shí)現(xiàn)實(shí)中那些“不問(wèn)蒼生問(wèn)鬼神”的封建統(tǒng)治者。在寓諷時(shí)主的同時(shí),詩(shī)中又寓有詩(shī)人自己懷才不遇的深沉感慨。詩(shī)人夙懷“欲回天地”的壯志,但偏遭衰世,沉淪下僚,詩(shī)中每發(fā)“賈生年少虛垂涕”、“賈生兼事鬼”之慨。這首詩(shī)中的賈誼,正有詩(shī)人自己的影子。概而言之,諷漢文實(shí)刺唐帝,憐賈生實(shí)亦自憫。(劉學(xué)鍇)

關(guān)鍵詞:賈生