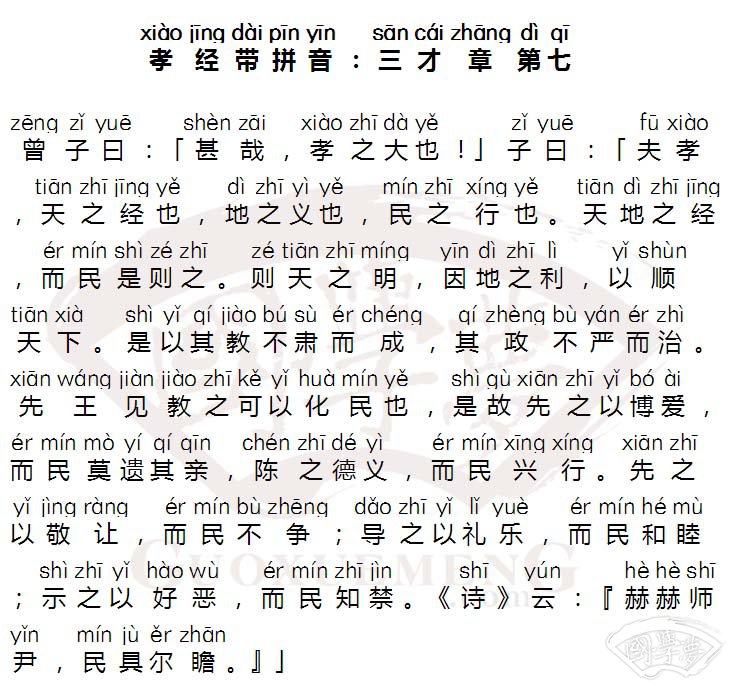

xiào jīng dài pīn yīn : sān cái zhāng dì qī

孝經(jīng)帶拼音:三才章第七

曾子曰:「甚哉,孝之大也!」子曰:「夫孝,天之經(jīng)也,地之義也,民之 行也。天地之經(jīng),而民是則之。則天之明,因地之利,以順天下。是以其教不肅 而成,其政不嚴(yán)而治。先王見教之可以化民也,是故先之以博愛,而民莫遺其親, 陳之德義,而民興行。先之以敬讓,而民不爭;導(dǎo)之以禮樂,而民和睦;示之以 好惡,而民知禁。《詩》云:『赫赫師尹,民具爾瞻。』」

關(guān)鍵詞:孝經(jīng),三才

曾子說:“太偉大了!孝道是多麼博大高深呀!”孔子說:“孝道猶如天上日月星辰的運(yùn)行,地上萬物的自然生長,天經(jīng)地義,乃是人類最為根本首要的品行。天地有其自然法則,人類從其法則中領(lǐng)悟到實(shí)行孝道是為自身的法則而遵循它。效法上天那永恒不變的規(guī)律,利用大地自然四季中的優(yōu)勢,順乎自然規(guī)律對天下民眾施以政教。因此其教化不須嚴(yán)肅施為就可成功,其政治不須嚴(yán)厲推行就能得以治理。從前的賢明君主看到通過教育可以感化民眾,所以他首先表現(xiàn)為博愛,人民因此沒敢遺棄父母雙親的;向人民陳述道德、禮義,人民就起來去遵行,他又率先以恭敬和謙讓垂范於人民,於是人民就不爭斗:用禮儀和音樂引導(dǎo)他們,人民就和睦相處;告訴人民對值得喜好的美的東西和今人厭惡的丑的東西的區(qū)別,人民就知道禁令而不犯法了。《詩經(jīng)·小雅·節(jié)南山》篇中說:‘威嚴(yán)而顯赫的太師尹氏,人民都仰望著你。

【品讀】

三才是天、地、人的合稱。古人在做事的時候,很講究順天、應(yīng)地、和民心。所謂占盡了天時、地利、人和。占天時有天的照應(yīng)很容易成功,三國時期,馬超和曹操大戰(zhàn)于渭水,時當(dāng)九月(中國之歷法,現(xiàn)俗稱農(nóng)歷)盡,天氣爆冷,曹操驅(qū)兵擔(dān)土澆水,連夜筑完土城,為曹操戰(zhàn)勝馬超贏得了時間。這是占天時的例子。占地利也能使人容易成功,例如世界上有些國家他的地下有豐富的礦產(chǎn),他的國家也就很富有的;有些地區(qū)有天然的美景,當(dāng)?shù)厝瞬挥锰嗟呐σ粯痈挥?這就是占地利。占人和一樣可以使人成功,二人同心,其利斷金。何況上下一心,萬眾合力,沒有不富有的。

這一章書,共分四段。‘曾子曰’至‘民之行也’為第一段。就是要把孝道的本原講給曾子聽。以見道的本原,是順乎天地的經(jīng)義,應(yīng)乎民眾的心理。自‘天地之經(jīng)’至‘不嚴(yán)而治’為第二段。就是把孝道,作為元首教化民眾的準(zhǔn)則。不但教化易于推行,就是對于政治,也有絕大的幫助。所以孔子特別告訴曾子的,就是‘其教不肅而成,其政不嚴(yán)而治。’政教如此的神速進(jìn)展,還有甚么話說?自‘先王見教’至‘而民知禁’為第三段、就是說明孝道有如此的妙用,故先王以身作則,率先倡導(dǎo)。至引詩作證為第四段。就是證明政府一個大員,只要身體力行,都會被民眾景慕瞻仰,何況一國的元首呢?

【故事】打虎救父

晉朝時,有一位叫楊香的孝子,十四歲的時候就經(jīng)常跟著父親去田里收割莊稼。 有一天,突然一只老虎把他的父親銜去。當(dāng)時楊香手無寸鐵,但他深深地知道必須去救自己的父親,于是不顧自身的危險,立即爬上虎背,緊緊扼住老虎的脖子,老虎終于松口逃走。他的父親也就脫離虎口,保全了性命。

有詩頌曰:深山逢白額,努力搏腥風(fēng); 父子俱無恙,脫身虎口中。

⑴. 甚哉,孝之大也:孝順的道理多么高深偉大啊!甚,很,非常。哉,語氣詞,表示感嘆。大,這里主要指孝道內(nèi)涵的廣博和作用的廣大。

⑵. 天之經(jīng):如天道日月星辰的運(yùn)轉(zhuǎn),永恒不變。經(jīng),常規(guī),原則,指永恒不變的規(guī)律。

⑶. 地之義:如地道順承天道,孕育萬物,各得其宜。孝道又源于地道,所以人要取法于地道,如地道順承天道一樣,終身奉養(yǎng)孝順父母。義,適宜。

⑷. 民之行:是說孝道是人的一切行為中最根本的品行,是符合人本性的必然行為。行,品行,行為。

⑸. 天地之經(jīng)而民是則之:天地這種經(jīng)常不變的道理,人們應(yīng)當(dāng)效法它。是,因此,由此。則,效法。

⑹. 則天之明:效法上天明照宇宙的道理。

⑺. 因地之利:善用土地順承萬物的利益。

⑻. 以順天下:這里是說圣王把天、地、人這‘三才’融會貫通,以孝道治理天下,天下就會民心順從。以,用來。順,理順,治理好。

⑼. 是以其教不肅而成:因此其教化不用嚴(yán)厲的態(tài)度,而可以達(dá)到目的。

⑽. 其政不嚴(yán)而治:不用嚴(yán)厲的手段而天下自可太平。治,平治,指天下安定太平。

⑾. 化民:感化人民。

⑿. 先之以博愛:就率先實(shí)行博愛。先,指率先實(shí)行,帶頭去做。

⒀. 民莫遺其親:人民就不會遺棄其親人。

⒁. 陳之于德義:向人民陳述道德仁義。陳,陳述,講述。

⒂. 興行:奮起實(shí)行。

⒃. 先之以敬讓:率先實(shí)行恭敬謙讓。

⒄. 不爭:指不為獲得地位、錢財?shù)榷c他人相爭。

⒅. 導(dǎo)之以禮樂而民和睦:以禮樂引導(dǎo)人民,則人民和順親睦。儒家認(rèn)為,‘禮’使天地之間的萬物尊卑高下皆有秩序,各得其所。‘樂’使天地之間的萬物和諧,融洽共處。因此主張禮樂可以作為治理天下,教化人民的重要工具。

⒆. 示之以好惡而民知禁:曉示民眾什么事情值得喜歡,什么事情應(yīng)該厭惡,人們知有禁令而不犯法。

⒇. 赫赫師尹,民具爾瞻:出自《詩經(jīng)· 小雅· 節(jié)南山》。赫赫,聲威顯赫,很有氣派的樣子。師,指太師,是周三公(太師、太傅、太保)中地位最高者,輔佐天子治理國家。尹,尹氏。師尹,指擔(dān)任太師的尹氏。爾,你。瞻,仰望。